2022-03-24 14:06:47.0

本刊记者:你们现在设计的四个课程板块,也是从吟诵慢慢往上走:从吟诵到传统文化经典,从语言教学到诗文创作,有输入有输出。我们在接触传统文化教育的过程中,也读经典,但一直有个困惑,就是有输入,却不知怎么输出,缺了一个输出的方法。不知这样说对不对?

徐健顺:我们现在梳理国学,它有很丰富的层次:蒙学、小学、大学、艺学、实学。蒙学包括基本的生活教育、德育、礼仪、识字、文化常识;小学包括音韵、文字、训诂、吟诵、诗教、文教等,吟诵首先在这个层次;然后是大学:经史子文(诗词文赋);艺学:琴棋书画、花酒香茶、金石玉器等;最上是实学,包括政经工商、医武数术、兵农历律等。

大学有经史子文,简单理解,经是讲道理,史是举例子,子是具体讲某一方面的道理和实践,文是诗词文赋,它就是一个输出的过程。所以,文和艺学的琴棋书画还不一样,你只要会其中一项就可以了,但文是所有读书人必须要通的东西。琴棋书画需要天赋,文不需要,这是基本功。

现在很多读经教育不太重视这一部分,认为只是玩的东西,累了调节调节。这是没有道理的。我们说作一篇文,作一篇诗,不是说一定作好诗好文,而是要学会表达。如孔子所言“辞达而已矣”。文主要是修身用的。作一首诗,比作一首好诗,重要得多。所谓“一为文人便无足观矣”,天天琢磨作好诗,就完蛋了。当然也不能作得特别烂。作诗的过程就是把每天接收到的东西,感悟的人和事,内化下来。

本刊记者:就像您之前有句话说,这是“生活艺术”,而不是“表演艺术”。

徐健顺:对,这是一个很关键的区别。我们看到诗词文赋是在大学里,不能脱离开大学。很多人无论是做古典诗还是现代诗,他里面是没有大学的。反过来呢?我们很多人又只把它当成一个玩艺儿。这是不对的。我们都说诗教是非常重要的,没有诗教哪里有个人和道理的融合啊。

本刊记者:是,包括我们看到王阳明的《训蒙大意》时,里面讲“歌诗习礼读书”,但歌诗习礼的部分现在没有,只剩下读书的部分了。

徐健顺:读书其实也没有,读是吟诵,书是四书五经,都没有了。

2018年12月4日,泸州市梓橦路小学渔子溪学校刚学习半年吟诵的二年级学生在赵志祥老师课堂特写

本刊记者:那么在当下,我们如何理解吟诵与传统经典的关系。

徐健顺:从思想体系来说,吟诵主要是儒家传承下来的。所以要了解吟诵,必须了解儒家。儒家是以修身为人生最终目的的,做什么都是为了修身。学习是为了修身,当官也是为了修身,经商是为了修身,隐居也是为了修身。琴棋书画、诗词文赋,都是为了修身。必须明确这一点,才能理解吟诵的功能。

《大学》说“壹是皆以修身为本”,孔子说“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”教育的目的首先是把孩子教成一个好人,一个君子,一个健康幸福的人。学文的目的是为了修身。

修身不是一句空话,而是有方法、有次第的。吟诵就是儒家的修身方法之一。主要有两个途径,即:诗教和乐教。“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。”这是儒家的三教。

我们说乐教,它不是现在的music。音乐的“乐”,即快乐的“乐”,它是让人和谐而安,让人珍爱生命、善待他人。孔子时代,礼崩乐坏。孔子一生的梦想就是恢复礼乐,他成功了。怎么成功的?他把礼乐文化转型了。其中的“乐”,核心变成了个体化的吟诵,一个人就可以完成。吟诵和它生发出来的文人音乐承担了后世乐教的主要功能。

再说诗教。诗教本来指用《诗经》进行教育,后来凡遵循《诗教》的教育功能和儒家思想的诗歌作品也被尊称为“诗”,作诗就成了文人的日常功课,目的是修身养性和教化他人。一个普通的中国文人,如果能活过六十岁,他一生作诗的总量当在十万首以上。但大部分飘散在空气中。因为古人作诗是先吟后录。好的才录下来,叫做“稿”。文人生前,要自己把“稿”编辑一遍,可以流传的为“集”。其余的“稿”会被毁掉。所以黛玉焚稿,非为宝玉负心,乃知命不久也。文人的诗,虽然也有唱和酬答,但大部分只有自己知道,是作给自己的。

所以,诗教是要作诗才行。当你真去作一首诗,就会发现主题是有限的(如伤春悲秋、人生苦短、咏物怀古、怀才不遇等等),意象是统一的,格式是固定的,词语是熟悉的,是你在作诗吗?明明是诗在作你!不合乎规范的情感,是不能出现在诗中的,所谓“诗庄词媚”,即此意也。所谓“思无邪”“温柔敦厚诗教也”,诗教其实是自我教育。

从这个角度,我们就会渐渐深入中华文化的核心精神,它是“以人为本”的。从吟诵这个门进去,走进这个丰富的世界,再跳出来,去生活。也就是古人常说的“我注六经,六经注我”的过程。所以,我们现在除了基本的吟诵课程,还会逐步开发系列的传统文化课程。

叶嘉莹先生在“中华吟诵周”教育论坛上发言

本刊记者:您这个国学分层体系里,可能有一部分是现在尤其缺乏的,就是实学的部分。传统称为“术”,但这个“术”怎么从“本”里导出来,是很少讲的。我们现在也有各种实用的学科,比如数学物理、政治经济、社会学。如何融合教育是一个很大的问题。

徐健顺:我们现在正在讲的一个部分叫做“中华正史观”。首先我们会讲到中国传统的政治体制,及其背后的文化观念,比如两权相衡的阴阳政治体制,以礼治国的居民自治模式等。然后是军事文化,科技文化。

我们强调“正史”。意思是,我们历史的任务,是描述和评价一个个人,并使之精神永传子孙。中国历史的核心是纪传体兼传道的。这就是“以人为本”的中华文化精神,它不同于西方的history,那是以记事为主,以总结规律为主。

以人为本,就意味着不以力为本,不管是暴力还是权力,都不能凌驾于人之上。儒士反抗暴力的事,在历史上太多了。儒士面对权力,一定是以道义为标准去衡量的,该拥护的拥护,该反对的反对。

而一旦尊重了“人”,一切就会和谐、和平。《千字文》有几句描述周初的文明:“坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。鸣凤在竹,白驹食场。化被草木,赖及万方。”西周文武周公之治,不是靠武力,而是靠博爱,靠尽心为民。

可能有人会说,这都是后世儒家的牵强附会,复古的梦话。但我们不妨放下争议,去看看李学勤先生的《走出疑古时代》,并关注出土文物与古代文明研究的前沿成果。

我们还要读原典,不能人云亦云。

比如有人说中国历史全是战乱与灾荒。统计世界战争,三分之一在中国,差不多有5000场,平均一年两场。要知道,中国历史是世界上记载最详细的历史。欧洲古代史则资料匮乏。所以中国的战争基本都被记录下来了,欧洲大部分消失了。还有一件事,中国地方很大。但如果是意大利或西欧就不同了,地方太小了。

至于灾荒,实际没有证据说明中国的灾荒更多。中国古代政府在正常情况下为灾荒所做的准备是足够应付的。无论是粮食还是钱财,还是容纳流民的土地,赈灾的政策,都是比较完备的。只是有时执行不力,有时奸人当道。但成功案例远多于失败的案例。如果真的战乱灾荒不断,哪还有文明的积累?文化的传承?还有那么多人愿意住在这里?对于大多数中国的乡村,在大多数时间里,都是和平而宁静的。我们其实可以从一些常识的角度去重新看待历史。

时任国务委员、国务院秘书长马凯先生观看第二届“中华吟诵周”闭幕式演出

本刊记者:您如何看待现在读经教育或经典教育面临的情况。

徐健顺:有个最重要的区别是把普及教育和专业教育分清楚。我们目前主要做普及教育。我们当初建立中国国学教育学院时,有个任务就是5年之内拿出全套国学教育课程。限定条件是每周最多两节课。

成果就是现在的中小学传统文化课程。主线课程就是中华文化精神,这是课堂教学,每周两节,12年下来,24个学期够了。此外还有特色选修课,渗透课程,实践课程,社团课程,活动课程。

我们做普及的教育,也就区别于目前其他国学机构,比如以琴棋书画艺术类为主的,以读经为主的,我们更想集中做中华文化精神的课程。

这个背景也就是近年来教育部文件中所指出的,传统文化教育的主体内容是:核心思想理念、中华人文精神、中华传统美德。这都是精神文化层面的,不是经典、知识、技艺。我们把三者合称中华文化精神。

这个课程也会以吟诵的方式导入,然后做重修家史、心灵陪伴和纵向编班这样的文化活动,最后讲中华正史观。这类似传统所讲的“先立其大”。先把大道理告诉你,不论理不理解,你先知道有这样的东西,再一点一点渗透和实践。为了实践这个理念,你要组织材料,这个过程就涉及经典。我也是主张要整本书读论语的,但关键是位置要摆正,不然很可能适得其反,学习效果并不好。

最后,他愿意进入专业就进入专业,千万不要把专业和普及弄混了。

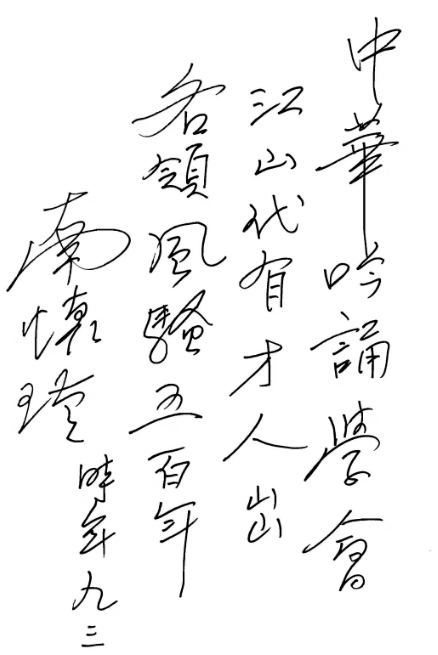

吟诵学会成立时南怀瑾先生题词

本刊记者:您谈到社区的公益推广,让我们想起您十年前说的两段话:“有长老就有气场,有儒士就有道场”,长老消失了,老师就是长老;“什么时候中国的每个村庄和小区都有儒士,大学都有这样一个师资专业,农村大学生愿意返乡做一名儒士,什么时候中国才能叫做小康社会。”

这真是一个宏大的愿景!这实际涉及当下非常强调的社区化或在地化教育,也和“因材施教”“个性化教育”有密切联系。

当然,改变是不易的。您认为,十年过去,我们做到了多少?还需具备哪些软硬件条件才能达成理想呢?

徐健顺:对,这是很长的过程。首先,我们建了中国国学教育学院,就是专门培养国学老师的,虽然规模比较小,但我们坚持下来了。社区层面,目前我们正在筹备一个国学馆。但主要事情都是由他们做,我们提供内容,做核心理论和学术支持。

2022年我们首师大准备在全国中小学做传统文化课程体系的全面推广。

一是重新推出中小学的实验学实验区,做中华吟诵课程,其核心是诗词格律。我们正在做一套电子教学系统,免费提供给全国的老师。这里有个重要的背景就是2021年教育部文件《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,其中明确规定:小学要“开展对联欣赏、撰写等传统语言实践活动”;初中要“诵读帮助学生学习古诗词格律”;高中要“引导学生选读并研习中国古代经典作品”等。这些都会在统编教材做相应呈现,也就是要进中高考。

但诗词格律和诵读,可能现在没几个老师会。我们推出这个课程,还会配套相应的初级培训,这就是“星火培训师”所做的内容。

其次就是做吟诵和音乐教育;三是国学教育,中华文化精神课程;四是诗词创作。甚至还有一些地方社区已经在实践,吟诵和心理教育。

这方方面面的推广,都不是我一个人或一个团队所能完成的,还要靠大家努力,能干什么就干什么。也不见得哪一条线就一定能成,很多时候都是失败了又退回来。

吟诵学会成立时周有光先生题词

本刊记者:现在“双减”和“课后服务”的配套,应该是特别好的契机。

徐健顺:对,在“双减”之下,最受益的应该就是传统文化教育。校外学科培训市场整顿后,剩下的就是才艺培训,但这个板块的总量基本不会再增长。所以第三类教育就是传统文化教育,它既不是学科教育,但又跟学科学习有很大关系,又包含了才艺,加之政府提倡,在3月疫情缓解之后应该会得到比较好的发展。

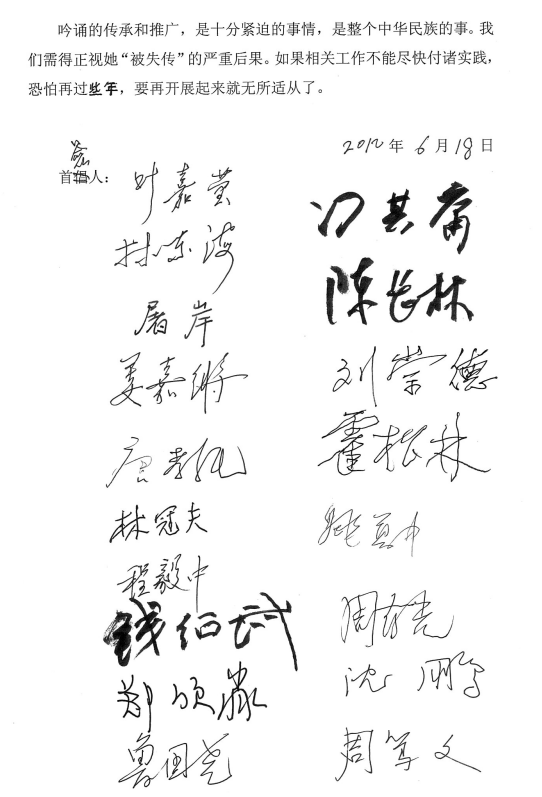

十八位德高望重的老先生联名给国务院建言让吟诵重回教育体系,李克强总理回信给予支持

越觉得自己不行

本刊记者:您有句话说,了解真实的人生,是教育的第一步。结合中华文化精神课程,我们如何做到这一点呢?

徐健顺:刚才您也谈到,王阳明讲习礼,这其实就是古代的生活教育。它是把教育的场所变成一个“过家家”的形式,大家一起来学习礼仪:早晨起来怎么给父母请安,出去遇到陌生人怎么问路,如何与人沟通……这些内容都特别重要,但现在很多地方没有生活教育不说,也不教孩子为人处事的基本原则和方法。这真是教育的自杀行为。

所以,在中华文化精神课程里,很重要的一部分就是教为人处世之道,学习礼仪。他有了这个道,才能够应对社会各种各样复杂的情况。

本刊记者:我们采访几位老师的感觉,她们身上的精神气很足,但又不是那种打了鸡血的状态,而是一种平和的自足的状态。您进入吟诵这么多年,作为一种修身方法,您的切身感受是怎样的。

徐健顺:吟诵可以说是一个大门或一把钥匙,把我引到了国学里。从这个角度,我所理解的国学和其他人就不太一样。因为吟诵还没有被西学摸过,它不像中国的武术、戏曲、民歌,都被西学摸过一遍了。比如你学戏曲就要学五线谱。但吟诵相对比较原生态。

虽然我是中国古代文学专业出身的,但学了吟诵,就感觉原来学的都不对啊。吟诵的重要让我们知道了声音的重要,艺术的重要,感性的重要,这跟学术派学院派不一样。当然,没有吟诵,我的整个人生肯定不一样了,工作和状态都不一样。我以前不是那么喜欢国学的,古代文学界的人很多都不怎么喜欢国学。因为我们认为的国学好像离文学很远。

我曾教了二十多年的古代文学,但学了吟诵之后,就不再教了,因为吟诵和国学让我明白了一个道理:中国古代没有西方所谓的文学。中国古代文学这个学科,是从古代的蒙小大艺实中用西方文论筛出来的一批作品,是西方理论下的新体系。我们现在更重要的是要恢复中国自己的诗教文统,也就是大学的经史子文的“文”这个系统。

2010年,王世明、王登峰、时任教育部副部长的李卫红,欧阳中石、陈少松、徐涛、袁行霈等人参加“中华诵·经典诵读行动”启动会

本刊记者:或者说是不是这样一种感觉,我们自己的感受,就是现在的学术是把传统解剖了,分得条条块块,进到里面云山雾罩,没法捏合起来了。

徐健顺:这是一方面,是学科化的问题。但更主要是什么呢?我觉得它不上身了。研究的意思,就是我不是你,我也不信你,我就研究你。你是小白鼠,但我自己不想当小白鼠。

我们现在做的事却不是研究的事,是我首先得去做那样的人,然后才能做那样的事。自己都不信,不喜欢,也不做,研究有什么意义呢?我们得自己先成为传统文化的人,会吟诵,会弹琴,会作诗,明了那个道理,以这样的方式活在世界上,才谈得上去传播传统文化。传统的学问,都是学得越多,越觉得自己不行。

本刊记者:是,这好像古人说的“己欲立而立人,己欲达而达人”。在当下这种复杂的社会环境下,或许还尤其重要。徐老师平时对社会新闻关注多吗,怎么看待当下这种复杂的舆论氛围?

徐健顺:当然关注,做国学必须要关注现实。我们可能更需要一种意识,我们不是追赶潮流的人,而是创造潮流的人,就更应该关注潮流。

本刊记者:有一个问题,比如像现在的课外培训机构或一些民办学校被整顿,因为资本进入后,它就变得不那么公益了,您有没有这个担心。

徐健顺:其实已经进来了。首先,我觉得现在还不是能赚钱的阶段。如果抱着赚钱的目的,他还会离开的;如果是真的有责任感,他会坚持下来。所以目前阶段总体来说,还不用太担心。

到下一个阶段呢?我是多么希望吟诵也好,国学教育也好,能够赚钱。按理说就应该国学和文化教育赚钱才对,这才是正结构社会,对吧?如果只是投机倒把赚钱,那是负结构社会。那第二阶段就要把控方向,我是有信心把控住的。我们首先必须坚持教育是公益事业,即使赚钱也是公益事业,而且赚了钱,公益才会越做越好。但核心的东西不能丢,不然你凭什么赚钱呢?

在这个过程中,肯定也会有急功近利的问题出现。但是,吟诵和国学教育它本质不应是唯利是图的东西,这跟艺术和商业不一样,它们卖的是娱乐和产品,你“卖”的是道德啊,“卖”道德还变了质,最后就是自我毁灭。

第七期培训班在四海孔子书院合影